Seni kartun di masyrakat Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat relief yang melingkari Candi Borobudur di tingkat paling bawah (Rupadathu) yang menyindir sifat angkara murka manusia. Namun, istilah kartun atau cartoon itu sendiri berasal dari bahasa Italia, cartone atau karton yang berarti kertas. Kertas yang dimaksud tersebut bukanlah kertas biasa, melainkan kertas tebal yang sering digunakan untuk membuat sketsa dalam setiap perancangan fresco atau lukisan dinding (Sunarto, 2005:3).

Pada tahun 1843 Balaikota London menggelar sayembara pembuatan sketsa untuk lukisan dinding gedungnya. Namun karya-karya yang muncul justru gambar-gambar yang aneh, lucu dan bahkan ada pula yang mengandung kritik terhadap pemerintah.

Seluruh hasil karya para peserta kemudian dipamerkan di Balai Kota. Menanggapi kegiatan tersebut, majalah satir Punch memuat gambar sindir karya John Leech yang memprotes kegiatan Balai Kota yang dianggap pemborosan. Karya gambar tersebut berjudul “Cartoon No.1”.

Gambar 1. Relief Candi Borobudur. Sumber:_nationalgeographic.co.id

Sejak saat itu istulah cartoon dipakai untuk menyebut gambar sindir (Wagiono, 1983:33). Kata cartoon ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Belanda, karton, dan kemudian dibawa ke Indonesia menjadi “kartun”.

Kartun mulai berperan sebagai media kritik politik sejak perkembangan media cetak di Eropa masa Renesans. Pada abad-XVI gerakan reformasi Martin Luther menyebarkan kartun melalui pamflet hasil cetak cukilan kayu untuk mengkritik Gereja Katolik (Lucie-Smith, 1981: 34-35, Sibarani, 2001:10).

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sejak awal abad-XX membuat istilah kartun digunakan untuk mendefinisikan gambar lucu dengan gambar garis untuk masksud apapun (Sunarto,2005:3). Jenis kartun pada media massa, seperti koran, majalah dan website, yang berisi komentar dan sindiran terhadap peristiwa, berita atau isu aktual yang berkembang di masyarakat dikenal dengan istilah Kartun Editorial.

Gambar 2. Cukilan kayu menentang Gereja Katolik. Sumber:_Dok. Sunarto, 2005:2

Metafora Visual

Metafora visual merupakan teknik yang digunakan para kartunis editorial untuk menyampaikan kritikan tajam kepada para pembaca agar meraka tidak tersinggung dan justru terhibur karena kelucuan karya tersebut. Teknik komunikasi ini dilakukan dengan cara menyampaikan pesan secara tidak langsung atau tersirat dengan mengolah rupa dasar (garis, babar, bidang, bentuk), distorsi, dan pengalihan objek dan situasi tutur (Sunarto, 2005:5). Metafora visual terbagi dalam tiga katagori: metafora beku, metafora segar dan metafora samar.

Metafora beku merupakan kiasan yang umum digunakan hingga memiliki arti nyaris deskriptif. Hal ini membuat metafora beku mudah sekali untuk dipahami. Sebagai contoh tikus diartikan sebagai koruptor dan burung merpati sebagai simbol perdamaian atau kebebasan.

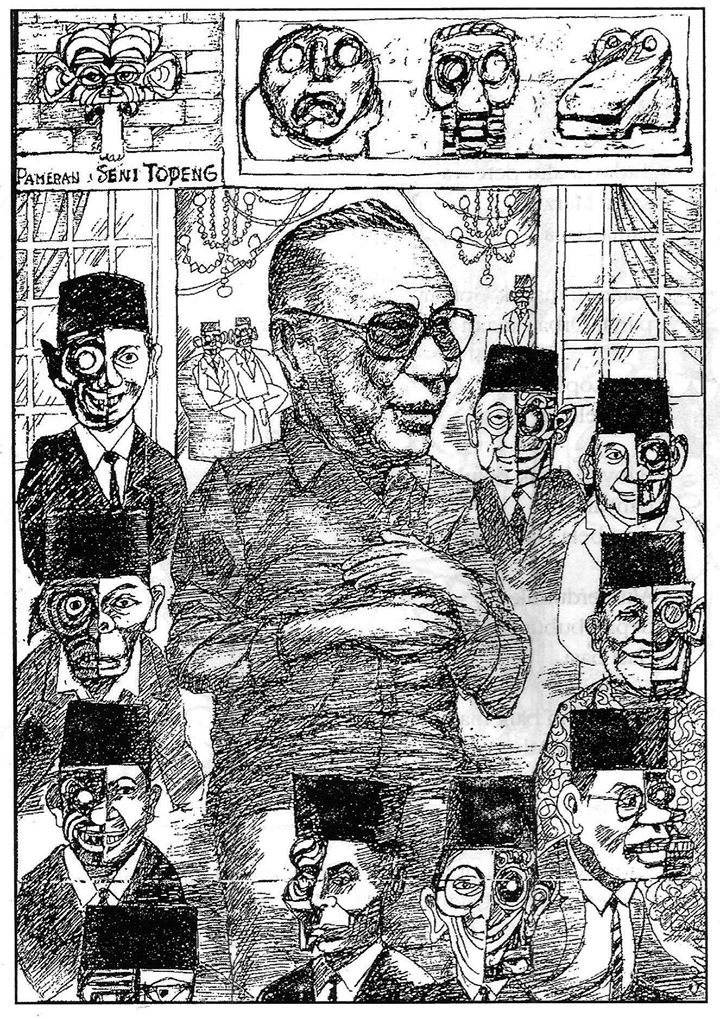

Metafora segar merupakan kiasan yang sering menggunakan dua atau lebih tanda yang saling berhubungan untuk menggambarkan objek atau situasi tertentu. Pada teknik komunikasi ini masih bisa diduga apa maksudnya sehingga tidak sulit untuk dimengerti. Contoh metafora segar terdapat pada kartun editorial tentang kemunafikkan karya Sibarani berikut (Gambar 3).

Gambar 3. Contoh metafora segar. Sumber: Sibarani, 2001.

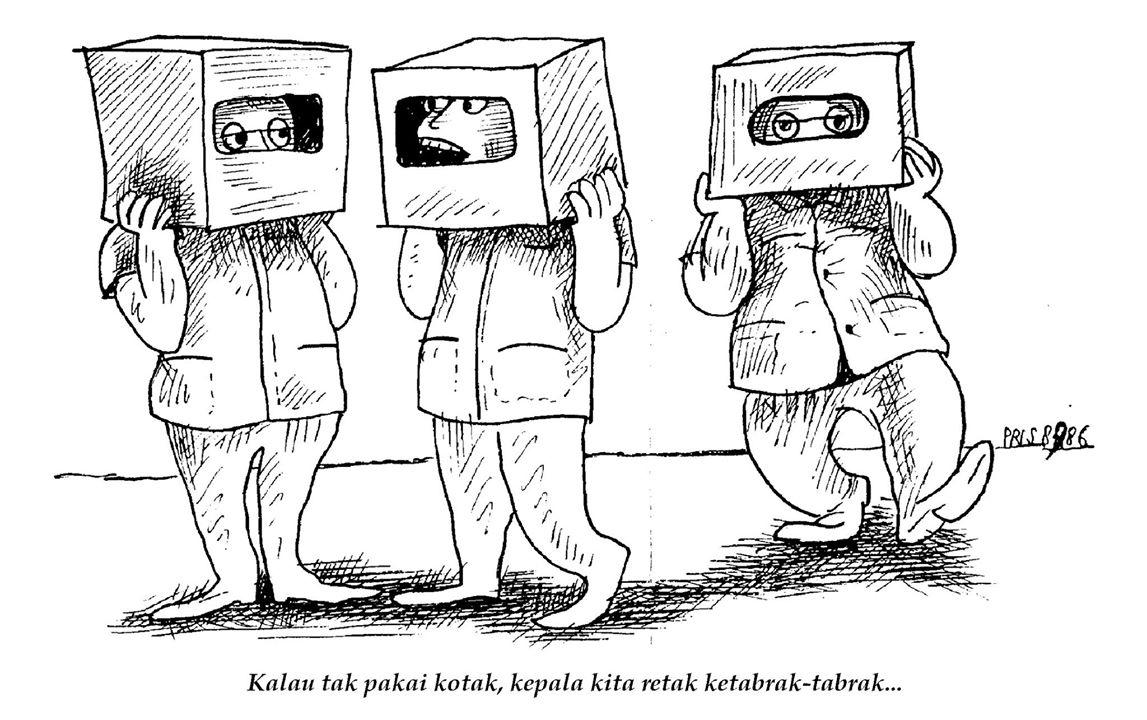

Metafora samar merupakan jenis metafora yang menggunakan tanda-tanda yang sulit dipahami karena minimnya hubungan antar tanda dalam membangun pesan. Kartun dengan metafora semacam ini sering menggunakan elipsis, double meaning, atau euphemisme untuk menyembunyikan makna di balik gambar, agar apa yang disampaikan tak gamblang terbaca. Contoh untuk jenis metafora ini adalah kartun editorial karya Priyanto yang terbit di majalah Tempo pada 12 September 1986 (Gambar 4).

Gambar 4. Contoh metafora samar. Sumber: Dok. Sunarto

Peran dalam Pers

Kartun editorial berperan sebagai tajuk rencana dalam bentuk gambar yang merupakan cerminan sikap koran atau majalah yang bersangkutan di dalam menyoroti atau menyikapi suatu fenomena, kejadian atau berita yang aktual dalam masyarakat (Cahyono, 2005:xviii). Terkait peran kartunis editorial sebagai bagian dari dunia pers tersebut, pemimpin umum Kompas, Jakob Oetama, menegaskankan bahwa tugas pers bukanlah untuk mengubah pendapat orang lain, bukan juga untuk mendobrak atau revolusi, melainkan untuk menyampaikan misi perbaikan (Sudarta, 2001:263). Masalah ada atau tidaknya perbaikan, itu urusannya yang di atas.

Kartun editorial di Indonesia mulai menjalankan fungsinya sejak masa kolonialisme. Berikut kartun pertama karya kartunis Indonesia, Soemini, yang dimuat di Majalah D’Orient pada masa penjajahan Belanda (Gambar 5). Kartun tersebut mengkritisi kebijakan penjajah Belanda yang menghabiskan biaya 150 Golden pertahunnya hanya untuk memenjarakan para pemimpin Indonesia di Banda dan Digul.

Gambar 5. Kartun editorial karya Soemini. Sumber:_Sibarani,2001.

Dari cara menggambar orang dan lain-lain, terlihat bahwa Soemini bukanlah ahli gambar, namun ketajaman kritiknya menunjukan bahwa dia seorang politikus ulung (Sibarani, 2001:80). Beberapa tahun kemudian diketahui bahwa Soemini hanyalah nama samaran dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.

Setelah itu, kartun editorial lain mulai bermunculan pada masa pendudukan Jepang yang banyak dimuat di majalah propaganda, Djawa Baroe. Pada tahun 50an muncul kartunis-kartunis tekenal seperti Abdulsalam, Augustin Sibarani, Dukut Hendronoto, Ramelan, dan Sam Soeharto. Kartunis hebat generasi berikutnya di-antaranya T. Sutanto, GM. Sudarta, Priyanto Sunarto, dan Pramono.

Priyanto Sunarto meninggal dua tahun lalu di (17/09/2014) di usainya yang ke-67 Tahun. Semoga Allah memberikan beliau tempat terbaik di sisiNya. Amin. Dan ketiga kartunis yang lain masih aktif berkarya hingga saat ini. Kartunis-kartunis angkatan berikutnya yang karyanya banyak dimuat di berbagai media nasional saat ini antara lain Sudi Purwono, Gesi Goran, Kuncoro, Joko Luwarso, Jitet Koestana, Tommy Thomdean, Benny Rachmadi, Djoko Susilo dan Gatot Eko Cahyono.

Gambar 6. Penulis bersama para kartunis. Dari kiri: Priyanto Sunarto (alm.), Pramono R. Pramoedjo, Syaiful Choirudin dan Koesnan Hoesie. Sumber:_Dok._Pribadi

Kode Etik

Sebagai bagian dari dunia jurnalisme, haruslah kartunis editorial patuh dan tunduk pada kode etik jurnalistik. Kode etik tersebut diperlukan untuk menjaga kartun editorial tetap menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak menjadi pemicu munculnya konflik baru di masyarakat. Terkait hal tersebut, Augustin Sibarani dalam bukunya, Karikatur dan Politik, menjelaskan bahwa kartun editorial yang baik tidak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan moral masyarakat (amoral), tidak sadis (sarkasme) dan tidak mengandung unsur pornografi.

Selain itu kartun editorial juga tidak melecehkan cacat fisik seseorang karena pada dasarnya kartun editorial bukanlah alat untuk mengolok-olok pribadi seseorang, melainkan media untuk menyampaikan misi perbaikan. Kartun editorial juga terus menyuarakan keadilan dan selalu berpihak pada rakyat yang tertindas.

Pramono menambahkan bahwa kartun editorial tidak boleh ber-tentangan dengan ideologi Pancasila, tidak menyinggung SARA (Suku, Agama dan Ras), tidak bertentangan dengan kebijakan media yang bersangkutan, dan di-sampaikan secara komunikatif sehingga tidak membuat bingung pembaca (Cahyono, 2005:xx) [ Syaiful Sokorini / Masmoe ]

Tinggalkan Balasan